Lutte

Recommandations – Prédateurs – Parasites – Stratégie de défense des abeilles

Une lutte irraisonnée contre une espèce envahissante peut conduire à favoriser son installation. Cela a été trop souvent le cas par le passé. Les espèces envahissantes ont en général une très forte capacité d’adaptation et de dispersion. C’est le cas du Frelon asiatique à pattes jaunes. Les méthodes de lutte qui ont un impact sur le reste de l’environnement (comme l’utilisation d’appâts empoisonnés) risquent donc de desservir nos espèces locales en faveur de ce dernier.

Réglementation

Depuis la découverte du frelon asiatique à pattes jaunes Vespa velutina nigrithorax en France en 2004, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été adoptés, tant au niveau européen que national, dans l’objectif de limiter sa diffusion et favoriser sa lutte (Note de synthèse MAA/MTES, 2018). Il existe actuellement plusieurs cadres réglementaires relatifs à Vespa velutina :

– La réglementation relative aux maladies pour les espèces animales suivie par le ministère de l’agriculture (article L.201-1 du code rural et de la pêche maritime [CRPM])

Le frelon asiatique à pattes jaunes Vespa velutina nigrithorax a été classé au niveau national, de 2012 à 2022, dans la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l’abeille domestique Apis mellifera sur tout le territoire français (arrêté du 26 décembre 2012). Son déclassement au 3 mai 2022 (arrêté du 3 mai 2022) laisse toutefois la possibilité à la filière de mettre en œuvre un programme sanitaire d’intérêt collectif (PSIC) et de le faire reconnaître par l’État (article L.201-10 du CRPM). Ce PSIC permet de favoriser la prévention, la surveillance et la lutte ainsi que de mutualiser les moyens et les coûts correspondants. Il peut être porté par une personne morale représentant plus de 70% des détenteurs de la zone géographique concernée, ou par l’organisme à vocation sanitaire (OVS) reconnu (article L.201-9 du CRPM). Le PSIC est financé par les adhérents au programme, sans préjudice de l’attribution d’aides publiques. S’il est reconnu par l’autorité administrative, un PSIC peut être imposé à tous les détenteurs de la zone géographique concernée (plus d’informations : Wendling, 2021).

– La réglementation relative aux espèces exotiques envahissantes suivie par le ministère de la transition écologique et solidaire

Au niveau européen, Vespa velutina nigrithorax figure désormais dans la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne qui a été adoptée au niveau communautaire le 13 juillet 2016 (règlement d’exécution (UE) 2016/1141), conformément aux dispositions du Règlement (UE) n°1143/2014 du 22 octobre 2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Au niveau national, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a complété le code de l’environnement pour intégrer les dispositions législatives permettant d’agir contre les espèces exotiques envahissantes (articles L.411-5 et suivants).

L’article L.411-6 du code de l’environnement indique en effet qu’au regard d’intérêts de préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages associés sont interdits l’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant d’espèces exotiques envahissantes, dont la liste est fixée dans l’arrêté ministériel du 14 février 2018 signé conjointement par les ministères en charge de la protection de la nature et de l’agriculture.

Les opérations de lutte sont définies par l’article L.411-8 du même code : dès constat de la présence dans le milieu d’une espèce figurant dans les arrêtés ministériels EEE, l’autorité administrative (= préfet de département, désigné par le décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales) peut procéder ou faire procéder (…) à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens » d’espèces exotiques envahissantes. Un arrêté préfectoral précisera les conditions de réalisation des opérations. Les préfets pourront notamment ordonner la destruction sur des propriétés privées. Il conviendra de définir, au niveau local et au regard des dispositions du CRPM (prise en charge par les apiculteurs des opérations se déroulant sur leurs propriétés), les modalités de financement des opérations de lutte ; la réglementation EEE du code de l’environnement n’apportant pas de précisions sur ce domaine.

Réglementation – Prédateurs – Parasites – Stratégie de défense des abeilles

Recommandations

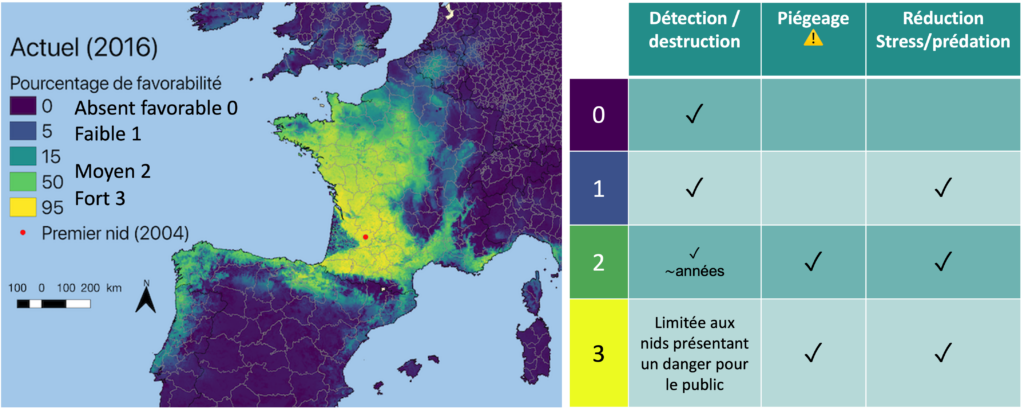

Afin de limiter l’impact sur les autres espèces, de risquer de favoriser le frelon asiatique à pattes jaunes ou des dépenses inutiles et dans l’attente de nouvelles découvertes et de méthodes de lutte spécifiques, il vaut mieux suivre les recommandations suivantes. Consultez également le plan national de lutte des OVS.

En fonction de la densité en colonies de frelons et surtout de l’intensité de la prédation pendant l’été, les mesures, détaillées plus bas, seront à adapter :

- Les méthodes permettant de réduire le stress des abeilles (muselières) et de diminuer la prédation (harpe électrique, piégeage) sont à favoriser dans tous les cas.

- Le piégeage de printemps n’est recommandé qu’en cas d’intensités de prédation/densités de colonies moyennes à fortes à proximité des ruchers qui ont précédemment connus des pertes.

Les modèles de pièges les moins dommageables à la biodiversité, mais plus couteux, sont à favoriser (ITSAP, 2023). - Plus la densité en nid est élevée, plus la destruction des nids du printemps à l’automne devrait se limiter à ceux présentant un danger pour le public.

– Deux méthodes ont été démontrées efficaces pour réduire la mortalité des ruches due au frelon.

Il est possible de réduire le stress des abeilles en plaçant les ruches sous un filet ou dans une cabane grillagée de maille 5,5 mm (voir les plans du modèle d’Emmaüs Lescar Pau). Une solution moins couteuse, surnommée « muselière » à frelons a confirmé son efficacité pour réduire de 41 % la paralysie de la ruche (Requier et al. 2020).

Les harpes électriques permettent de réduire la pression de prédation notamment dans les zones à moyens et hauts niveaux de prédation (Rojas-Nossa et al. 2022).

– Éviter le piégeage des femelles fondatrices de Frelon asiatique à pattes jaunes en dehors des ruchers ou d’un cadre expérimental. L’efficacité de cette méthode n’est toujours pas démontrée. C’est en effet la période de l’année où la lutte contre Vespa velutina semble la plus vaine (Monceau et al., 2012 ; Rome et al., 2013b). Cette espèce produit de très nombreuses femelles fondatrices (plus de 500 par nid, probablement de l’ordre de 1500 ; Rome et al., 2015), et le printemps est la période où la mortalité des fondatrices de frelons comme de guêpes est la plus élevée, en grande partie du fait de la compétition intervenant entre individus d’une même espèce. Détruire certaines fondatrices à cette période ne ferait que laisser la place à d’autres (Cottam, 1948 ; Thomas, 1960 ; Gamboa, 1978 ; Edwards, 1980 ; MacDonald & Matthews, 1981 ; Bunn, 1982 ; Matsuura, 1984 ; Donovan, 1991 ; Archer, 2010 ; Archer, 2012). De plus, il n’y a actuellement aucun piège réellement sélectif vis-à-vis de Vespa velutina (ITSAP, 2023). Les pièges type bouteille coupée en deux ou cloche sont à proscrire. Même un piège dit « sélectif » a un impact sur les insectes non cibles, car si une sélection physique partielle a lieu pour certains insectes (trop gros pour pénétrer dans le piège ou assez petits pour s’échapper par les petits trous latéraux), le séjour, même court, dans un piège peut avoir un impact (excès de chaleur, humidité, etc.) sur la survie ou la fécondité des insectes capturés (Dauphin & Thomas, 2009 ; Rome et al., 2011a ; Goldarazena et al., 2015). Les campagnes massives de piégeage pourraient avoir un impact négatif sur les insectes et le bon fonctionnement des écosystèmes plus important que celui du frelon lui-même (Rome et al. 2021). Surtout, si vous réalisez du piégeage, vérifiez régulièrement le contenu des pièges afin de libérer au plus vite les insectes non cibles piégés voire retirer le piège. Un moucheron, même s’il ressemble aux autres, peut appartenir à une espèce rare. Pour qu’un piège soit réellement efficace, il faut que son appât soit attractif pour le Frelon asiatique, répulsif pour les autres insectes et durable dans le temps. Des recherches dans ce sens sont en cours à l’INRA de Bordeaux et à l’IRBI de Tours. L’ITSAP a évalué et continue à évaluer les modèles de pièges les plus prometteurs (ITSAP, 2023).

– En cas d’attaque de Frelon asiatique à pattes jaunes sur un rucher et uniquement dans ce cas. Nous recommandons de poser des pièges à sélection physique (pour diminuer l’impact sur les autres espèces), de préférence avec comme appât du jus de vieille cire fermentée (appât qui a donné de bons résultats dans ces conditions), mais il faut poser les pièges uniquement au niveau du rucher (Rome et al., 2011a). Ceci pourrait permettre de diminuer la pression de prédation et d’affaiblir les colonies du frelon. Ces pièges doivent être en général posés à partir du mois de juin, période la plus fragile du cycle de développement des colonies, et jusqu’à la fin de la saison de prédation (octobre à mi-novembre). Toutefois, une étude de l’ITSAP n’a pas révélé de capacité d’un piégeage réalisé à partir du mois de septembre à préserver les colonies d’abeilles de la prédation du frelon (ITSAP-Institut de l’abeille, 2015).

– La destruction des colonies serait la méthode la plus efficace pour diminuer les populations de Vespa velutina si les nids pouvaient être quasiment tous détectés et détruits avant leur reproduction (octobre)(Robinet et al. 2017). L’on estime qu’environ 11,9 M€ seraient dépensés en France chaque année pour détruire 30 à 40% des nids (Barbet-Massin et al. 2020), donc sans effet sur la régulation de la population d’après Robinet et al. 2017. Les méthodes de détection des nids avec balises radio (Kennedy et al. 2018) sont encore bien trop couteuses et difficiles à utiliser en ville et en terrain accidenté pour être généralisables. En cas de densité faible à moyenne, leur destruction peut toutefois permettre de réduire les nuisances sur les ruchers alentours. Celle-ci doit se faire dès le mois de juin et jusqu’à la fin de la prédation (généralement en novembre). Le Frelon asiatique à pattes jaunes étant diurne, les nids devront être détruits à la tombée de la nuit ou au lever du jour. Ainsi la quasi-totalité de la colonie pourra être éliminée. La destruction des nids au cours de la journée (notamment à l’aide d’une lance à eau ou d’un fusil) fait augmenter considérablement les risques d’accident. Tous les individus volant hors du nid ne seront pas tués et pourront rapidement reconstruire un nid à proximité ; ils resteront en outre très énervés plusieurs jours durant, ce qui augmente les risques de piqûre pour le voisinage. Si la reine est encore vivante, la colonie pourra encore produire des mâles et des femelles sexuées, mais si la reine est morte, la colonie ne produira plus que des sexués mâles ; dans les deux cas, l’activité de prédation sera poursuivie. À ce jour, les meilleures techniques de destruction utilisent une perche télescopique pour injection d’insecticide. Il faudra ensuite descendre le nid et l’éliminer, suivant les pratiques réglementaires en vigueur sur la gestion des déchets, pour que les insectes morts et l’insecticide ne soient pas consommés par les oiseaux ni diffusé dans l’environnement. Malgré sa faible toxicité après utilisation, le dioxyde de soufre (SO2) n’est pas autorisé pour cet usage. Si le nid est accessible, il est possible de le détruire sans insecticide à la tombée de la nuit, en bouchant le trou d’entrée avec du coton, puis en enfermant le nid dans un sac avant de le détacher et de tuer la colonie par congélation. Il faut toujours être équipé d’une combinaison de protection spéciale contre les frelons.

Il est préférable de se limiter à ces méthodes de lutte tant que de nouvelles techniques plus efficaces n’auront pas été mises au point. Cela ne veut pas dire « rester inactif », mais « faire au mieux dans l’état actuel des connaissances ».

Réglementation – Recommandations – Parasites – Stratégie de défense des abeilles

Régulation naturelle

Si les espèces exotiques sont souvent introduites dans un nouvel environnement sans leurs ennemis naturels, ce qui favorise leur multiplication, elles peuvent aussi subir l’attaque de nouveaux ennemis naturels d’origine locale.

Prédateurs

Les oiseaux, comme la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) ou le Guêpier d’Europe (Merops apiaster), qui sont d’actifs prédateurs du Frelon d’Europe et de l’Abeille domestique, sont susceptibles de s’attaquer aux adultes du Frelon asiatique à pattes jaunes, mais la forte résilience des colonies de frelon à la mortalité de leurs ouvrières rend l’effet de cette prédation négligeable sur la survie des colonies. Des Pics (comme Dendrocopos minor), des mésanges (comme Parus caeruleus) ainsi que des Pies (Pica pica) ont été vus à la fin de l’automne perforer à coups de bec l’enveloppe d’un nid pour consommer les derniers individus, larves ou adultes, de la colonie en train de mourir. Seule la Bondrée apivore (Pernis apivorus) peut attaquer les nids de ce Frelon et a donc une action de régulation sur cette espèce (Macià et al., 2019), mais qui reste probablement d’assez faible importance sur les densités de population, de part la rareté de l’espèce et son caractère migratoire. Tous ces oiseaux peuvent s’intoxiquer s’ils consomment les individus des nids traités et laissés dans les arbres.

Des plantes carnivores ornementales, comme les sarracénies, Sarracenia x Evendine, originaires d’Amérique du Nord, ou des Népenthès, Nepenthes x ventrata, des Philippines, peuvent consommer, en plus ou moins grandes proportions et parmi leurs nombreuses proies, des Frelons asiatiques à pattes jaunes (Meurgey & Perrocheau, 2015 ; Wycke et al., 2018). Les molécules odorantes qu’elles émettent pour attirer les insectes pourraient éventuellement, si elles sont identifiées, être utilisées pour augmenter l’attraction ou la sélectivité des pièges à frelons.

Dans sa zone d’origine, le Frelon asiatique à pattes jaunes, Vespa velutina, subit la prédation d’autres espèces de bondrées, mais surtout celle du Frelon géant d’Asie, Vespa mandarinia, dont les ouvrières mesurent entre 3,5 et 3,9 cm, et les reines jusqu’à 5,5 cm. Ce dernier est un féroce prédateur de nombreux insectes et araignées, mais surtout d’Hyménoptères sociaux (abeilles, guêpes, frelons). Il chasse en groupe et peut exterminer toutes les ouvrières d’une colonie avant d’en consommer les larves (Matsuura, 1984). Son venin contient une toxine, la mandaratoxine, absente chez V. velutina (Ho et al., 1999), qui peut entrainer la mort même sans réaction allergique (Matsuura & Sakagami, 1973). Le Frelon mandarin tue ainsi de 30 à 40 personnes par an au Japon, et a été responsable de celle de 41 personnes dans la province de Shaanxi en Chine en 2013. Des signalements de cette espèce en France nous sont envoyés régulièrement, mais tous correspondaient heureusement à des Scolies, guêpe parasite de hanneton inoffensive pour l’homme (voir l’onglet « Identification »).

Réglementation – Recommandations – Prédateurs – Stratégie de défense des abeilles

Parasites

Deux spécimens d’une mouche parasitoïde de la famille des Conopidae, Conops vesicularis, ont été trouvés dans la région de Tours dans deux fondatrices (Darrouzet et al., 2014). Ces mouches volent de mai à septembre ; elles attendent leur hôte sur une fleur, le saisissent entre leurs pattes et pondent un œuf dans son abdomen (Pouvreau, 1974 ; Tomasovic, 2000 ; Schmid-Hempel, 2001). La larve se développe à l’intérieur de son hôte et le quitte après l’avoir tué lorsqu’elle devient adulte. Les conopides peuvent s’attaquer aux femelles fondatrices de Vespa velutina, sans pour autant réguler sa population car les fondatrices subissent une très forte réduction de leurs effectifs à cette période de l’année du fait de la compétition intraspécifique (Rome et al., 2013b) et de la très grande résilience (capacité de résistance) des colonies (Villemant et al., 2015). En effet, le taux de mortalité des ouvrières d’une colonie doit être supérieur à 50 % pour provoquer sa destruction ou réduire de manière significative sa productivité (Barlow et al., 2002). De plus, C. vesicularis attaque rarement les guêpes sociales (Spradbery, 1973 ; Matsuura & Yamane, 1990), mais peut par contre être localement très nuisibles aux colonies de bourdons en Europe, notamment Bombus muscorum et B. terrestris (Tomasovic, 2000 ; Schmid-Hempel, 2001). La multiplication de Vespa velutina pourrait ainsi favoriser celle de ce parasite et mettre ainsi en danger nos espèces locales de bourdons (Holt & Lawton, 1993 ; Prenter et al., 2004 ; Dunn, 2009 ; Villemant et al., 2015).

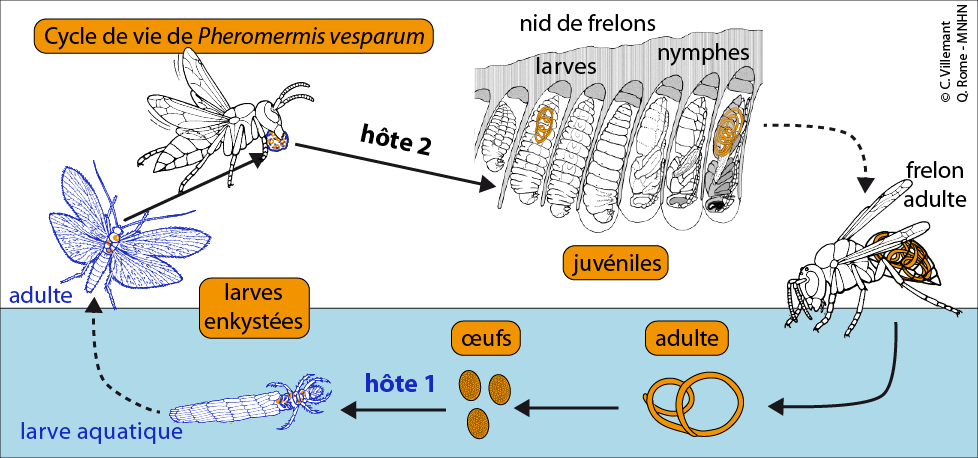

Trois vers nématodes de la famille des Mermithidae, et appartenant probablement à l’espèce Pheromermis vesparum, ont été trouvés en 2012 par des particuliers dans l’Allier et en Dordogne (Villemant et al., 2015). Ce ver parasite a un cycle de développement compliqué impliquant l’intervention d’un hôte secondaire appelé hôte paraténique ou de transport (Poinar et al., 1976). Les nématodes adultes pondent leurs œufs dans l’eau. Ces derniers sont consommés par des larves d’insectes aquatiques, comme les phryganes (Trychoptera) ou les perles (Plecoptera), éclosent dans le tube digestif de leur hôte, puis traversent l’épithélium digestif pour entrer en dormance dans ses tissus périphériques. L’hôte subira sa métamorphose en conservant les larves enkystées du ver nématode. Les larves de frelon sont infectées lorsqu’elles sont nourries avec la chair des hôtes paraténiques capturés par les ouvrières. Les larves de nématodes reprennent alors leur activité et consomment les tissus non vitaux de l’abdomen des larves de frelons. Le frelon se développe jusqu’à l’état adulte ; il contient alors dans son abdomen un ver nématode de près de 10 cm de long, proche de la maturité. Le nématode adulte quitte son hôte, en le tuant, lorsque ce dernier s’approche de l’eau (Poinar, 1976). Ce nématode est un parasite généraliste des guêpes sociales européennes (Kaiser, 1987), mais il a peu de chance de s’attaquer à Vespa velutina car ses hôtes paraténiques (phryganes uniquement) sont très peu capturés par les ouvrières. Les phryganes représentent en effet seulement 0,2 % des proies du frelon en France (étude en cours réalisée sur 2000 proies) (Villemant et al., 2015). Ce nématode est donc aussi un mauvais régulateur de cette espèce envahissante.

À la différence de l’acarien Varroa destructor chez l’Abeille mellifère, Apis mellifera, qui se disperse au sein d’une même ruche et transmet de nombreux virus pathogènes (Sumpter & Martin, 2004), les nombreux parasitoïdes de guêpes sociales, tels que Conops vesicularis et Pheromermis vesparum, Sphecophaga vesparum (Beggs et al., 2008) ou Xenos vesparum (Hughes et al., 2004), attaquent seulement des individus isolés et n’ont qu’un impact négligeable sur la survie ou les capacités de reproduction des colonies de guêpes (Martin, 1991 ; Martin, 2004 ; Villemant et al., 2015).

Dans sa zone d’origine, Vespa velutina est essentiellement régulé par la compétition qui s’est installée entre la dizaine d’espèces de frelons présents dans chaque région d’Asie. Les prédateurs et les parasites n’ont qu’une action limitée.

Réglementation – Recommandations – Prédateurs – Parasites

Stratégie de défense des abeilles

L’Abeille domestique asiatique, Apis cerana, a développé une stratégie de défense très efficace contre les frelons qui, comme V. velutina, attaquent régulièrement ses colonies. Le frelon agresseur est rapidement entouré d’une masse compacte d’ouvrières qui, en faisant vibrer leurs muscles alaires, augmentent la température au sein de la boule formée jusqu’à ce que leur adversaire meure d’hyperthermie ! Au bout de 5 minutes, la température ayant atteint 45°C, le frelon succombe mais non les abeilles qui sont capables de supporter plus de 50°C. Cette méthode est très efficace mais, lorsqu’elle est trop souvent répétée, elle entraîne un affaiblissement de la ruche car les ouvrières consacrent alors moins de temps à l’approvisionnement (Tan et al., 2005 ; Villemant, 2008).

En Asie, où son élevage s’est développé depuis une cinquantaine d’années, l’Abeille domestique européenne, Apis mellifera, emploie le même moyen de lutte mais son adaptation au prédateur est plus récente de sorte que sa stratégie de défense est moins efficace. En France, l’Abeille domestique est capable de se défendre des attaques occasionnelles du Frelon d’Europe mais ses colonies sont parfois très fortement affectées par la prédation intensive qu’exerce le Frelon asiatique à pattes jaunes. Cette boule que forment les abeilles autour des frelons a pu être observée en 2010 en réponse à une simulation expérimentale d’attaque, mais est restée très inférieure à ce qui peut être observé chez A. cerana, et inefficace pour tuer le frelon s’il n’était pas maintenu à l’intérieur de la ruche pendant plus de 30 min (Arca et al., 2014). Les programmes de sélection des races d’abeilles en Europe ont, en général, favorisés des lignées peu agressives. Cela pourrait expliquer en partie la faible capacité de recrutement de nos abeilles face au Frelon asiatique à pattes jaunes et donc leur inefficacité à se défendre contre ce nouvel ennemi. Avec le temps, et la sélection par l’homme (puisque la sélection naturelle n’intervient quasiment plus chez cette espèce domestique) de gènes naturels de résistance, l’Abeille européenne devrait pouvoir renforcer ses stratégies de défense face aux frelons.

PatriNat (OFB, MNHN) continue le suivi du front d’invasion de ce frelon et des fluctuations de populations de V. velutina via une quête dédiée sur notre application INPN Espèces et en collaboration avec des organismes locaux. Ceci permet de déterminer les potentialités d’expansion du frelon en Europe et ainsi de faciliter l’élaboration d’une surveillance dans les zones à risque. Une évaluation de l’impact de V. velutina sur l’activité apicole, dans le cadre du projet de recherche RISQAPI, permettra de mettre en évidence dans quelles proportions le frelon est responsable d’un affaiblissement des colonies d’abeille en comparaison avec d’autres facteurs de stress, environnementaux et sanitaires. Nous participons également à l’organisation du plan national de lutte, et assistons l’ITSAP pour l’évaluation de méthodes de limitation de l’impact du frelon sur l’abeille domestique plus respectueuses de l’environnement que celles les plus souvent pratiquées actuellement.

Réglementation – Recommandations – Prédateurs – Parasites – Stratégie de défense des abeilles